課題

全国に3万7,000人ネットワークする組合員に向けて機関誌を定期的に発行している。その機関誌のなかで何かしら防災啓発につながるコンテンツを届けていきたいのだが、どのような企画立てて進めればいいのか。また機関誌自体は発行し続けているものの、なかなか開封して閲覧してもらうのにはハードルがある。

解決策

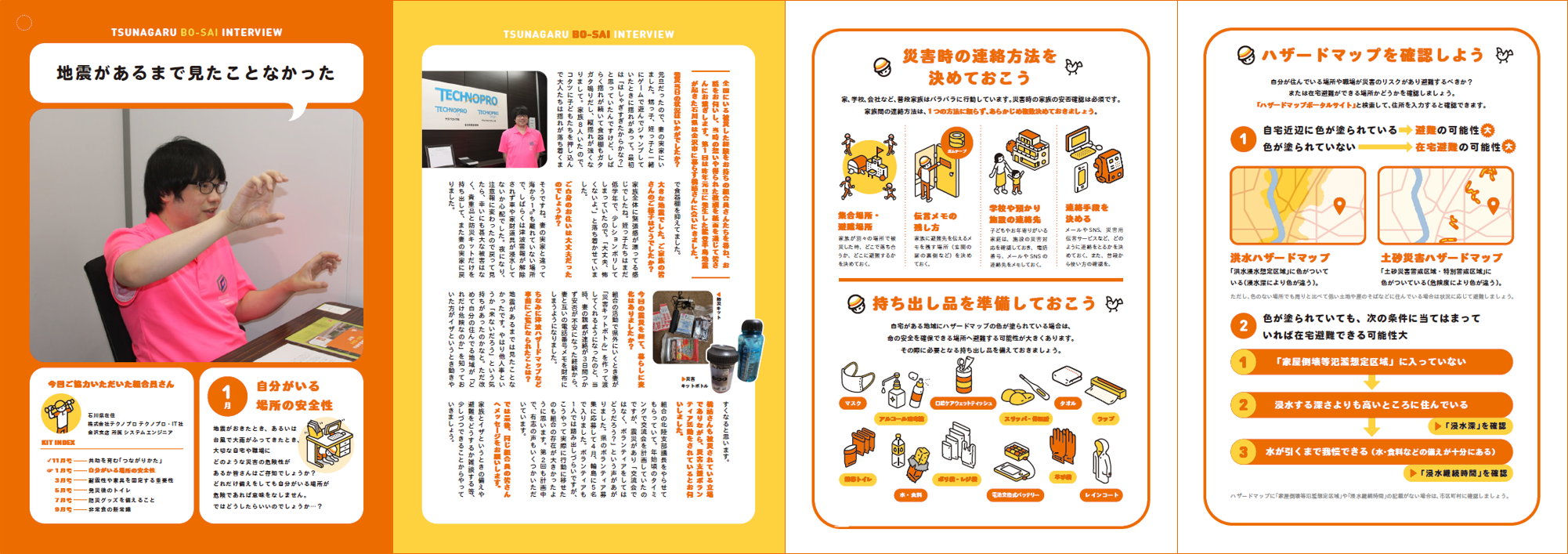

全国各地に組合員のネットワークがあることを活かして、過去に被災経験をされた組合員の方をインタビューし、様々な災害の教訓を集約しながら機関誌で発行する企画を提案。またインタビュー記事の1面にインタビューを受けられた方の写真が掲載されることで、職場の同僚や家族など必ず見てくれる人の母数を増やすことにも繋がる。

JSGUだからできる防災、はじめます。

TSUNAGARU BO-SAI KITとは?

1月号:能登半島地震のこと

3月号:東日本大震災のこと

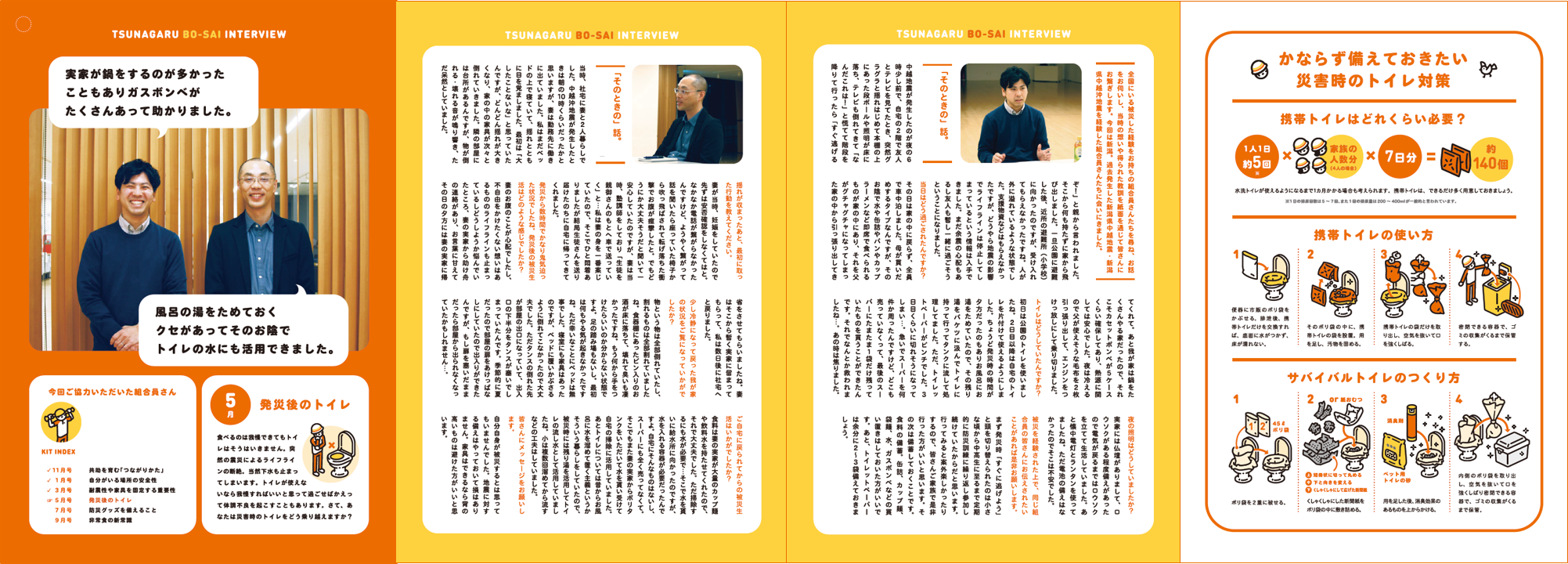

5月号:新潟中越地震と新潟中越沖地震のこと

7月号:広島豪雨土砂災害のこと

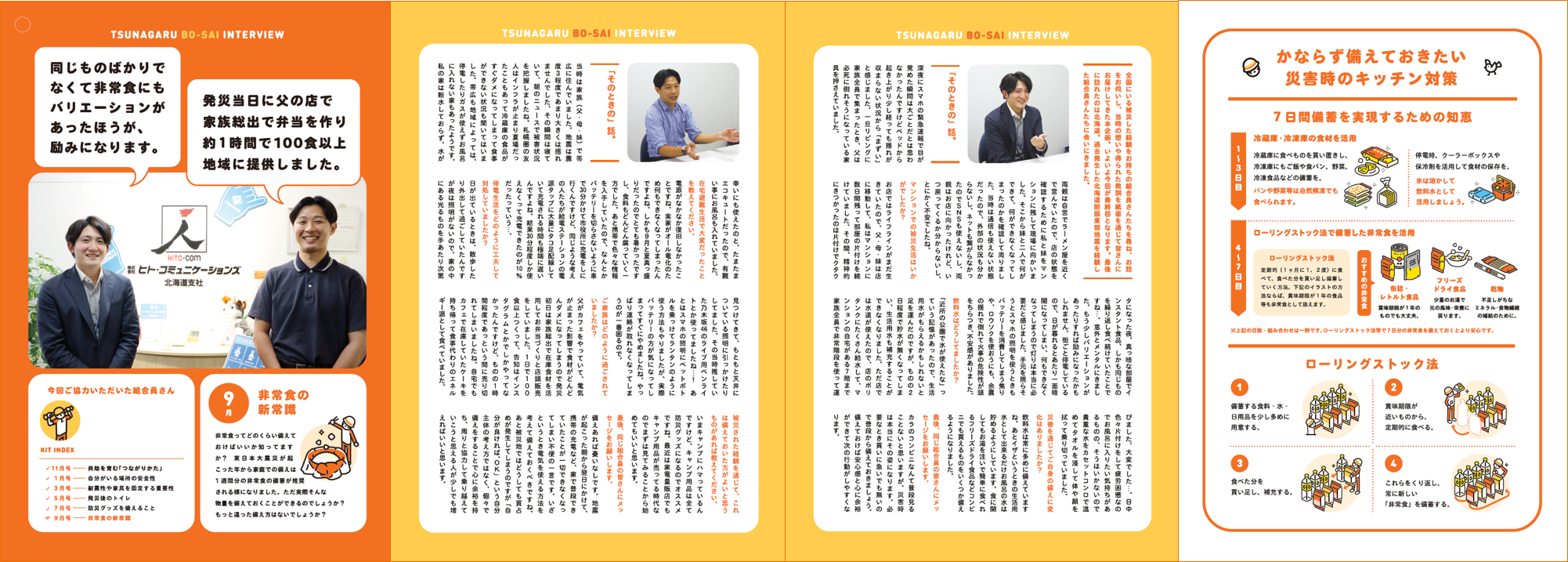

9月号:北海道胆振東部地震のこと

写真ギャラリー